一个被忽视的事实 – 你的房间正在吞噬音响性能?

2025年4月2日

当您斥资万元购入的旗舰音箱传出浑浊的低频与模糊的声场时,是否在某一瞬间也陷入了「设备至上」的焦虑循环?于是开始更换线材、调整摆位、升级功放,甚至怀疑自己买到瑕疵品进而换机。然而,相关研究数据也许可以给出答案:国内 80% 听友的家中是欠缺较合理的声学条件的,而其中绝大多数用户几乎都将音质问题归咎于设备,却不知房间声学环境引发的音质劣化效应,其重要性甚至超过设备性能指标。这意味着,您听到的或许并非音箱的真实实力,而是被空间扭曲后的「失真版本」。

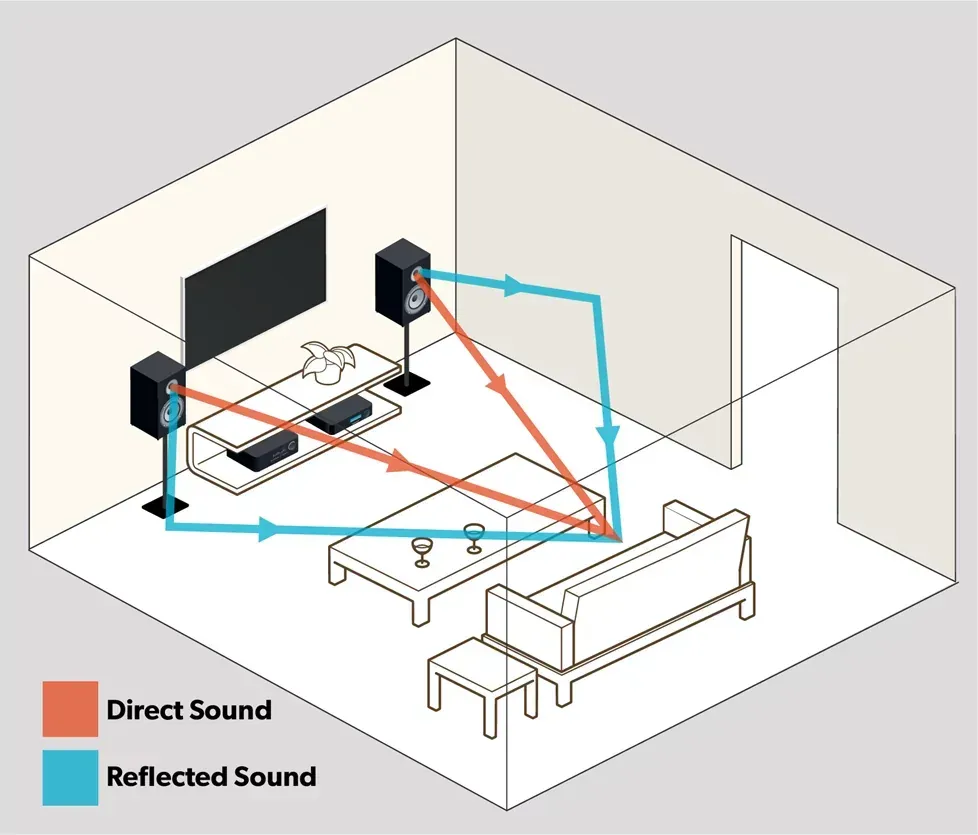

这种差异并非设备「水土不服」,而是声波与空间博弈的结果。墙面反射的声音和设备发出的直达声混合,构成了我们人耳听觉的总和。由于低频波长较长,在房间中会表现为驻波的形式。对于每一对反射面之间,尤其是平行反射面和直角墙角会导致声波反射产生累积,形成低频驻波(房间模式)和边界效应(Speaker Boundary Interference Response – SBIR),导致低频能量的堆积;而常见的玻璃窗、瓷砖地面和光滑的大白墙会显著增加混响时间,未经处理的房间混响可能远超过理想值,降低人耳对音频直达声的感知。声学专家 Dr. Floyd Toole 曾指出,糟糕的房间声学会严重影响音响系统的表现,甚至让高品质音响设备无法发挥其真正潜力。这个观点已经逐渐成为行业的共识。

不可否认,市场中普遍存在一些注意力陷阱。音响广告铺天盖地宣传「纳米级振膜」、「零失真解码」,却对声学环境只字不提;发烧友社群热炒「玄学」,却鲜少分享声学测量截图。这种信息偏差导致一个荒诞现实,就是人们愿意为微小的设备性能提升豪掷千金,却对音质影响至关重要的房间声学问题视而不见。

解开音质困局的关键,其实就在于理解声音与空间的共生法则。

声音的基本原理

声音可以定义为通过空气或其他介质(如固体或液体)传播的振动,由人耳感知。有几个关键属性需要注意:

- 频率:以赫兹(Hz)为单位,决定声音的音高,频率越高,音调越高;

- 振幅:决定声音的音量,通常以分贝(dB)衡量,振幅越大,声音越响亮;

- 持续时间:决定声音的持续时长,同时也影响声音的响度感知。

正是这些声音之间的相互作用塑造了我们在空间中的听觉体验。

在听音空间里,中高频的声波以直线传播,直到遇到障碍物,如墙壁或家具。根据这些表面的特性,声音可能被反射、吸收、衍射或透射。如混凝土和玻璃等坚硬、反光表面,容易通过增加混响和回声来放大声音,因此适用于体育馆等对声音衰减要求不高的空间。而吸音材料通过将声能转化为热能来减弱声波,从而减少回声和混响,提高听音环境的清晰度和舒适度。

从中高频过渡到低频,声波的波长增加,开始从直线传播的行波转化为驻波。驻波不像行波一样易于预测,而是表现为在房间中的能量累积的分布。而扬声器的低频单元或者低音炮,与反射面和人耳之间的距离关系会引入个别频率的严重衰减或者增益,会形成不稳定的边界效应,这也是只能通过测量来确认的问题。对于常见的吸声材料,低频的驻波和边界效应都是难以处理的。一些合适的房间尺寸设计和精确设计的共振体结构,或者是特别大尺寸的吸声材料,可以减弱低频的问题,但是往往无法根除。

封闭空间内的声学条件对于确保整个区域声音清晰至关重要。为了获得最佳音质,声音必须在空间内的每个部分达到合适的强度,没有可闻回声或失真,并具有适当的混响时间(RT60,即声音衰减到原始强度的 -60dB 所需的时间)。

综合如此多的反射问题,非常有必要及时对听音空间内的任何声学缺陷进行识别、分析和修正。

影响室内声学效果的主要因素

- 房间配置: 房间的物理形状和尺寸对声波的传播方式具有显著影响。矩形的房间由于存在平行表面(如两两相对的墙面、天花板和地板),容易在特定频率产生驻波和谐振现象,这会造成频率响应不均衡并可能导致声音失真。相比之下,不规则形状的房间通过不对称结构和非平行墙面设计能够有效扩散声波,减弱有害反射声的干扰,从而显著改善声场清晰度。当然,不规则形状的房间也会降低房间模式的可预测性。

- 反射与回响: 声波与房间表面的相互作用会产生反射,从而增强或减弱声音。墙壁和天花板等硬质表面会反射声波,导致混响过大,而多孔软质材料则能吸收声能,减少不必要的混响。这些反射的分布不仅影响混响,还会影响声音定位和音色清晰度,因此在声学设计中需要合理使用。

- 混响时间: 混响时间(RT60)是衡量室内声学效果的关键指标,指声源停止后,声音衰减 60dB 所需的时间。理想的RT60值受房间体积和吸音材料使用的影响,需通过科学测量或 Dirac Live 这样的工具进行优化。例如礼堂这样的空间通常需要较长的混响时间(1.5-2.5秒),而教室或卧室等小型空间则需要较短的混响时间(≤1秒),以保障声音清晰度和可懂度。

- 驻波和房间模式: 驻波,是指声波在表面之间反射时产生的特定频率共振现象。这种声学效应会导致某些特定频率的声音被放大,而某些频率的声音被衰减,从而形成不均匀的低频响应特征。房间的几何形状会显著影响这些驻波模式的分布特性,因此在声学设计中必须将空间形态作为关键参数加以考量。

- 空间成像: 声音在房间中的反射和传播特性会产生虚拟声源效应,从而提升立体声成像效果。通过合理控制侧向反射声波(如使用扩散器或调整听音位置),可有效扩展声场范围并改善声音定位的精准度,这能为听众提供更具沉浸感的听觉体验。

房间声学处理的传统策略

为了优化室内音响效果,大多数发烧友经常会使用以下几种传统声学改造策略:

● 吸音:使用吸音板、地毯和窗帘有助于吸收声能,减少混响和回声。需要注意的是,不同材料对不同频率的吸收效果不同,例如低频吸音通常需要特殊材料(如低频陷阱)。

● 扩散:使用扩散表面可以分散声波,减少反射焦点,提高清晰度。扩散器的设计需要遵循声学原理(如二次余数扩散器),以确保声场均匀分布。

● 扬声器位置:将扬声器放置在远离墙壁和角落的位置(建议与墙壁保持至少0.5米距离)有助于减少声音反射并提高音频清晰度。

然而,传统改造策略的弊端显而易见,成本高昂的同时,改造经验的不可重复性,以及这三种被动策略基于空间不同的数据精度差异都会让调整过程备受煎熬,就像是「盲改」。

过度吸音,尤其是高频段还容易导致声音干涩、丧失自然感和空气感,这是因为吸音材料对高频吸收效果显著,但对低频吸收有限,容易造成高频过度削弱、低频驻波却未解决的情况;厚地毯或吸音板可能过度衰减自然混响,常规吸音材料对低频驻波收效甚微,吸音材料布局不当还可能进一步破坏声场对称性。

其次,扩散处理的边界条件非常苛刻,非专业设计的扩散结构会造成相位混乱,导致声场能量碎片化。实际上,一般居家环境很难满足相应的物理条件。扬声器摆位的黄金分割法虽然理想,但需占用30%-40%房间面积,实际居住空间通常无法妥协;距离不足时扩散体也无法建立起理想的反射状态,因此需要通过不断的测试和调整来优化摆位,对体力和精力的消耗极大,想听个好声音真的好难。

来自 Dirac Live 的降维打击

Dirac Live 是利用基于脉冲响应测量的房间校正技术,通过独家专利算法分析及数字化的方式有效减少来自空间声场的干扰,增强扬声器性能,积极影响音响系统与空间物理布局之间的相互作用,进而提升音质。Dirac Live 可以根据用户喜好进行调整,提供更大的最佳听音位置、准确的声场、良好的分辨度,以及卓越的语音可懂度。此外,Dirac Live 还通过优化低频响应,减少驻波对低频的影响,实现更浑厚、更紧密的低音效果。

相较于传统的声学改造,Dirac Live 拥有四大显著优势:

- 成本碾压:Dirac 终身授权费 ≈ 1平米声学材料价格,可覆盖 20Hz-20kHz 全频段修正。

- 空间自由:小空间环境下无需破坏墙体,书架音箱也能实现监听级精度,适用于家庭影院、Hi-Fi系统和专业监听环境。

- 动态进化:传统装修无法解决「家具变动导致声学劣化」的问题,而Dirac 支持通过应用程序快速对听音环境进行重新校准,重新拿回声音的主动权。

- 数据优势:Dirac 实验室拥有超过 20 年的声学数据库积累,通过大量房间声学特性数据训练其算法,能够适应各种房间类型并提供更精准的校准结果。

传统的声学改造材料应作为 Dirac Live 的补充,而非替代。告别盲目购买低频陷阱,Dirac Live 可以检测确定目标频段;告别对声学扩散的迷信,因为它们无法有效解决相位问题,而Dirac Live 可以通过时域校正优化相位一致性;告别手动 EQ 调校,因为精度不够反而会很容易破坏原始音色。而 Dirac Live 的自动校准流程,允许通过测量多个麦克风位置优化声场、自定义目标曲线以及实时声场追踪技术与动态补充干扰,让房间声音专业校正变得前所未有的简单、快速与高效。

当传统的声学改造让人犹豫甚至望而却步时,智能算法正在悄然改变游戏规则。而房间声学问题往往才是导致音响性能无法完全发挥的「隐形杀手」。Dirac Live 用数字化的方式,精准解决了这些房间声学难题,让用户无需深陷传统声学改造的高成本和复杂流程,通过按下校准键,就能让音响设备真正发挥其应有的实力。如今,空间声学不再是少数人的专属,而是每个听音爱好者都可以获得的基础体验,这或许就是科技可以为声音带来的最美礼物之一。